2月、3月と、札幌は、北海道の緊急事態宣言もあって、やっぱり、何かと落ち着かず。

てんやわんやでしたよね。

昨日4月7日には、北海道は対象外になりましたが、いよいよ本格的な緊急事態宣言が発令されて、まだどこかサワサワ・・・

なんか、よくわからない内に、4月になっていたなあ・・・(*_*)

っていう感じのわたくし、やすえり弁護士なのです。

2020年4月か・・・

何か、弁護士として、重要なことがあったような気がするけど・・・

なんだっけ・・・

ま、いいか(笑)

って、ぼんやり(?)過ごしていたところ。

たまたま、同期の弁護士と雑談しているうちに、思い出しました(笑)

そう。

タイトルにもありますが、

大改正された民法が2020年4月から施行されたのですっ!!!

(一応、年齢がらみのところだけ、2022年4月施行だけど。)

やすえり弁護士も、いっぱしの弁護士らしく、こざかしく、それっぽいことを説明してみると、

民法は、離婚事件も含めて、民事事件の土台中の土台になる法律。

そもそも、民法は、明治31年(1898年だって!)に施行されたもの。

その後、第二次世界大戦後、昭和22年に大改正がされた。

これは、離婚問題にも大いに関係あり。

「家」制度の廃止。夫と妻は、対等だぜっていう前提になるため、大きな改正が入った、ってやつですな。

それ以降も、民法には、ちょこちょこと改正は入るものの。

民法の全体にわたって、根本的に、概念や制度そのものがひっくり返るほどのデカイ改正はなかった。

それが、3年前、2017年に、民法全体がひっくり返るようなデカイ改正が入った!!!

ひゃー!!!

とはいえ、いきなり直ぐに新しい法律によるルールを適用するとなったら、みんなビックリしちゃうから。

施行(実際にその法律によるルールを適用して運用スタートする)までは、少し時間あけますよ、ってなって。

相続法など、一部先行して施行したものはあれども。

民法が様変わりすると、ほかに対する影響大ということもあって。

本格スタートまでは少し長めに3年間の猶予が与えられて、2020年4月1日になったわけです。

(しつこいけど、一応、年齢がらみのところだけ、施行はまだで、2022年4月施行だけど。)

離婚分野ばかりをネチネチやっているやすえり弁護士の場合。

今回の大改正といっても、離婚問題が直接絡む、民法の中でも、「家族法(親族法)」っていうカテゴリーは、そんなにいじられてないんです。

せいぜい、直接的に絡むのは、(またしつこいけど)2022年4月施行予定になっている「成年の年齢」のところくらい。

養育費の支払い終了時期は、基本的に成人するまで、となっているから。

一瞬、民法大改正を受けて、2022から成人が20歳から18歳になるのならば、いま養育費の取り決めをしても、成人=20歳じゃなくて、18歳にすべきではないか?っていう問題が浮上しましたが。

ただ、これ、早々に国が基本指針を出していて。

改正が予定されていても、基本は、成人=20歳とすべきだ。

それに、そもそも、養育費の支払い終期を考えるとき、年齢で機械的に判断するんじゃなくて、社会人デビューしているか否かといった、親が面倒みないといけない状況か否かっていう実態面を尊重して判断すべきじゃないか。

実際、成人しても、まだ大学生だってなったら、養育費の支払い終期を延長するっていう対応することが多いですからね。

そんなわけで、施行を待たずして、早々に、離婚弁護士として直結して最大の問題となりそうなところは、速攻解決。

もともと、大学進学などする子が増えていて、基本成年・20歳までと取り決めしつつ、進学の場合には延長を、っていう取り決めすることが多いですからね。そんなに現実的には改正の影響は少なかろうということもあり。

良かった、良かった。

直接に改正の影響受ける可能性あるところも、もう方向性はソッコー定まったわけだ。

ちなみに、裁判所研究チームが出した「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」でも、改めて、そういう見解が整理されて、再確認されてましたね。

というわけで。

離婚弁護士として、直接的に影響を受けそうな「養育費と、民法改正に伴う成年年齢引き下げとの関係性」っていうところは、早々に一件落着。

あとは、ときどき、離婚相談の中でも、

「もし離婚しないまま、夫に万が一のことあったら、どうなりますか?」とか質問されることもあるので、

さらっと、相続の改正点は、ざーっとお勉強はしておきました。

とりあえず、今回の民法大改正のうち、離婚相談が中心となる弁護士として、日々の離婚相談業務で話すことがありそうなところは、おさえた。

ふう!やれやれ。

とはいえ。

弁護士として、さすがに、基本中の基本である「民法」がわからんっていうのは致命的過ぎる。

離婚問題も含めて、民事事件の土台中の土台だからね。

今回の民法改正は、今まで勉強してきたことが、ひっくり返るくらい、法律用語の名前自体が、一新されたり、制度自体が様変わりするところも結構あるので。

ちゃんと、じっくり、条文1個1個を、丁寧に勉強し直した方がいいね~

そうしよう、そうしよう。

今度、今度。

ヒマができたら。

明日こそ、明日こそ・・・

って思いながら。

・・・

あれから、3年。

月日の流れというのは、矢のごとく。

お、おや???

おーこわ・・・( ノД`)シクシク…

![]()

![]()

![]()

というわけで。

弁護士としてどうかと、自分でも若干思うけれども。

がっちり感染予防のマスクをしながら、4月過ぎてから、慌てて本屋に走るやすえり!

がっつり勉強するとなったら、ネットでテキトーに調達するわけにもいかん。

実店舗の本屋で、実物見て、勉強用の本を調達せねば。

弁護士として勉強するから、内容が浅すぎるのは困る。

内容の詳しさと信頼性も大事。

かといって、分厚過ぎるのも困る。

改正民法の全体を把握したいから。

調べもの用ならば、辞書みたいな分厚さでもいいけど。

通読しやすさも大事。

日本史で、何回通読にトライしても、縄文時代と弥生時代で終わる。的なことで終わっては困るのです

(言いたいこと、わかるでしょ?笑)

勉強しやすさを考えると、レイアウトなど、ビジュアル面も大事。

見た目的に苦痛レベルだと、読み続けたくなくなっちゃう。

かといって、図解が多すぎるのも、逆に読みにくいから、文章がメインでありつつ、多少は理解を促すために図解がある、って感じじゃないと。

という具合に、まあ、注文の多い弁護士やすえりなわけです。

こんな注文多すぎなのに、ぴったりマッチした本!

ありましたよ~!!!

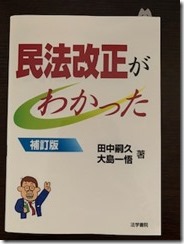

じゃーん!!!

「民法改正がわかった」(法学書院)

(ちょっぴり、猫ちゃんふせんが見えてる笑)

これ、たぶん、弁護士や法学部出身者には、ノスタルジーを禁じ得ない本だと思うのです。

わたしも、「おおー!このビミョーなVサインのおっさんのイラスト・・・!!!なつかしいー!!!(#^^#)」

って思って、手に取った1冊。

元々は、「民法がわかった」っていうロングセラーの本があるんです。

司法試験の勉強をし始めた法学部生なんかに、超人気。

入門者でも読めるようにわかりやすく解説がかかれている。

ただ、入門者向けといえども、内容は、結構、しっかり詳しく丁寧に書いてあって、小手先感ナシ。

もともと、通読しやすさをコンセプトに作成されている。

(著者も、きっと、日本史でいう縄文・弥生時代だけしかわからないっていう感じの迷子な子を、民法の勉強の中でも生みたくなかった、という親心ゆえだったのでしょう・・・)

わたしやすえり弁護士も、法学部生のとき、司法試験の勉強を始めたけど、にっちもさっちもいかなかった、約20年前に大変お世話になりました。

その節は、大変お世話になりました・・・

いまや、あんなにどーしようもなかったわたしも、おかげさまで、民法の面白さを理解し、離婚相談に夢中になっている弁護士になるまで成長いたしました・・・m(__)m

たぶんわたし以外でも、いま弁護士として仕事しているひとでも、法律の勉強をはじめるときに、最初の一歩を踏み出すときに、「民法がわかった」に手取り足取りお世話になった弁護士は少なくないはず。

っていう、郷愁に、胸が甘酸っぱくなっちゃうような(←どんなだよ?笑)そんな1冊。

ちなみに、この「民法改正がわかった」のはしがきによると、本家「民法がわかった」の最初の出版って、1987年とな。

今年2020年で、33年か。

ガチのロングセラーだ!

それの「民法改正」内容を解説したバージョンの本。

民法が、何のために、どこが、どのように変わったのか。

条文1個1個、第1条から順番に掲載あり。

第○条は、「ここは、そのまま」とか、第○条は改正。旧法ではこうなっていて、何のために改正になり、どこが、どのように変わった。

そういうのが、一目瞭然。

通読しやすさを意図しているのは、本家「民法がわかった」と同じ。

文章だけではわかりにくいところは、図解も取り入れつつも、読みやすい文章を中心に、しっかり解説も必要十分な程度に載っている。

ビジュアル面も、2色刷りで、わかりやすい。

完璧です!

拍手~![]()

もちろん、本屋で、ほかの民法改正について取り扱った本も、いろいろ見てみましたが。

内容が薄すぎる、入門者向け過ぎて図解が多すぎるもの。

逆に、解説が詳しいのはありがたいけど、読みきれる気がしないもの。

あと、逐条解説じゃないものが多い。改正点の説明はあるけど、条文は、「(改正第○条)」みたいに引用だけ、みたいな。

いやはや、改正法の勉強したいから、条文自体がどうなっているかも読みたいのだ・・・

結局、何冊かぱら~と見た限りでは、やすえりの注文をぴたーっと満たしてくれるのは、「民法改正がわかった」がダントツでした。

もうあまりに大改正過ぎるから、初学者気分で勉強し直さないとついていけない!

ひ~( ゚Д゚)

っていうやすえり弁護士に救世主現る!

いやはや。

実店舗で実物見なかったら、さすがのわたしも「現役弁護士が、いまさら『わかった』シリーズで勉強?!ぷぷ~!( *´艸`)」

って、ちょっとなめてかかってたかもしれず。

やはり、30年超えのロングセラーのシリーズは、侮れず。

所詮、初学者向けの本でしょー?ってバカにしたら、バチが当たるぞ!

玄人ヅラしてはいけないのだ、弁護士たちよ!(ん?誰も言ってない?あれ?笑)

ちなみに、ノスタルジーと著者に対するリスペクトと、初心にかえって民法を勉強し直そうという謙虚な気持ちも込めて。

結局、そのあと、ネットで「民法がわかった」の改正法対応の最新版も追加で買っちゃいました(笑)。

原点回帰。

「民法改正がわかった」で改正部分の勉強がわかったら、「民法がわかった」で、もう一度、新しい民法全体のお勉強もするんだー!

がんばるぞー!おー!!!

![]()

![]()

![]()

相談実施日は、少し先で、現時点でも、4月後半が中心になっています。

ご了承くださいませ( ;∀;)

※当事務所からの折り返しメールが届かないトラブルが増えています!

パソコンからのメール受信拒否の設定をされている方は、一時的に拒否設定を解除されるなど、当事務所からのメールが受信できるように設定をお願い申し上げます。

また、当事務所からの折り返しメールが、「迷惑メールフォルダ」に格納されるといったケースも増えています!(特にGmailアドレスの場合)

折り返しメールが遅いなあと思った場合には、「迷惑メールフォルダ」もご確認ください!